5Was ist .NET?

Wann sie in meinem Palast in Argos, fern von der Heimat,

Mir als Weberin dient, und meines Bettes Genossin!

Gehe denn, reize mich nicht; daß wohlbehalten du kehrest!

Jener sprach’s: doch Chryses erschrak, und gehorchte der Rede.

Schweigend ging er am Ufer des weitaufrauschenden Meeres.

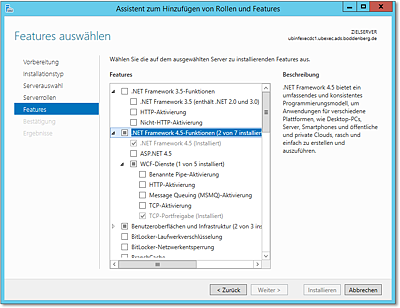

Als sich der Windows Server 2003 noch im Beta-Stadium befand, hieß das Produkt ».NET-Server«. Erst relativ kurz vor Erscheinen wurde der Name in das nun bekannte »Windows Server 2003« geändert – bekanntlich ist auch mit dem Windows Server 2012-Betriebssystem der Begriff ».NET« nicht in den Produktnamen eingezogen. Allerdings bringt Server 2012 R2 zwei .NET-Framework-Versionen als installierbare Features mit (Abbildung 5.1).

Abbildung 5.1 Server 2012 R2 bringt zwei .NET-Frameworks als installierbare Features mit.

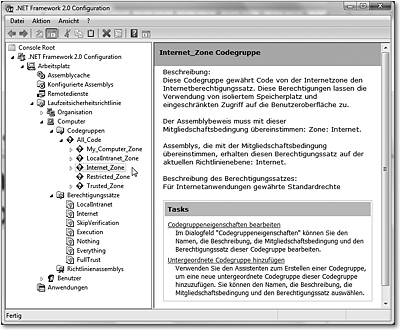

Wenn man oberflächlich schaut, wo denn nun ».NET« drinsteckt, findet man auf den ersten Blick nur das Framework und das etwas »unhandliche« .NET-Konfigurationswerkzeug, dessen Sinn vielen Administratoren nicht so recht klar werden will (Abbildung 5.2).

Abbildung 5.2 Das ».NET Framework«-Konfigurationswerkzeug (Bestandteil des .NET Framework SDKs)

Grafisches Konfigurationswerkzeug nur mit SDK

Das grafische Konfigurationswerkzeug ist leider nur vorhanden, wenn das .NET Framework SDK auf dem PC bzw. Server installiert ist. Ist das SDK nicht installiert, steht lediglich das Kommandozeilenwerkzeug CasPol.exe zur Verfügung, das sich im Pfad C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 findet. Anhand des grafischen Werkzeugs lassen sich die Zusammenhänge allerdings einfacher erklären als mit dem Kommandozeilenwerkzeug.

5.1

Der Grundgedanke

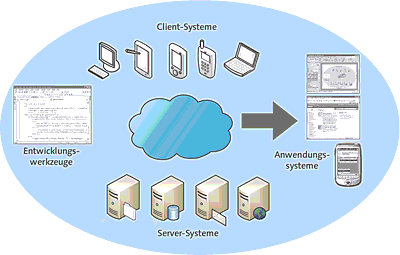

Der Grundgedanke hinter .NET ist eigentlich gar nicht kompliziert. In Abbildung 5.3 erkennen Sie, worum es in der heutigen IT geht: Es gibt die unterschiedlichsten Client-Systeme und verschiedenste Server bzw. Applikationsserver. Damit die Anwender effizient mit den Systemen arbeiten können, ist Software notwendig, die Funktionen bereitstellt, mit denen die Geschäftsprozesse des Unternehmens oder der Organisation abgebildet werden können. In der Skizze bezeichne ich diese als »Anwendungssysteme«.

Abbildung 5.3 Ein Blick in die heutige IT-Landschaft

Heute reicht es beispielsweise häufig nicht mehr aus, einen Exchange-Server zu installieren, mit dem die Benutzer sich Nachrichten senden oder gegenseitig auf die Terminkalender zugreifen können. Stattdessen wird das Messaging-System auch in die betrieblichen Abläufe integriert, um es beispielsweise als Transportmedium für den Workflow der CRM-Abläufe zu verwenden. Der Zugriff auf dieses Gesamtsystem soll natürlich nicht nur aus der Firma vom lokalen PC, sondern von jedem Ort der Welt aus erfolgen können. Und weil man nicht ständig PC und Notebook mit sich herumschleppen möchte, müssen auch mobile Clients wie PocketPC/PDA oder Handy den Zugriff ermöglichen.

Ein weiteres Beispiel: Eine Firma, die einen großen technischen Außendienst unterhält, wird stark daran interessiert sein, die Techniker enger in die Ablaufsteuerung einzubinden. Ihr Ziel ist es, die Fertigmeldung des Technikers, zeitliche Aufwände und verbrauchtes Material möglichst schnell in die zentralen Systeme zu übermitteln. Der Techniker soll sich nun weder schwerpunktmäßig mit einem Computer beschäftigen (Notebook auspacken, hochfahren, Eingaben vornehmen, herunterfahren, einpacken), noch möchte man größere Investitionen (wie die Anschaffung von 300 Notebooks) vornehmen. Da jeder Techniker ein Handy hat, wäre es natürlich naheliegend, dieses Kommunikationswerkzeug in die Prozesse einzubinden.

Die beiden Beispiele zeigen den Trend: Es geht letztendlich darum, alle vorhandenen Clients (PCs, Notebooks, PocketPCs, Handys/Smartphones) einzubinden und dabei alle Server zu nutzen, die sinnvollerweise ebenfalls Daten miteinander austauschen.

»Gut«, werden Sie sagen, »man muss also Software entwickeln, die auf allen Clients läuft, die auf alle Applikationsserver zugreifen kann und die in der Lage ist, auch über den Transportweg Internet zu kommunizieren. Zudem soll die Software einen sicheren Betrieb gewährleisten und performant laufen.«

Jedem wird klar sein, dass diese Anforderungen nicht ganz einfach zu erfüllen sind. Natürlich ist dies alles auch ohne .NET zu realisieren, aber das ist schon nicht mehr ganz trivial: Unterschiedliche Clients, Zugriff auf Applikationsserver, die diversen Protokolle beherrschen – das sind alles recht anspruchsvolle Aufgaben.

Halten Sie sich insbesondere vor Augen, dass wir nicht nur über Software sprechen, die zehntausendmal verkauft wird, sondern dass die Geschäftsprozesse vieler Firmen so individuell sind, dass man zwar nicht komplette Systeme, aber die Bindeglieder zwischen und zu vorhandenen Applikationsservern entwickeln muss.

Kurz gesagt: Sehen Sie .NET als die integrative Komponente, sozusagen als den Leim an, mit dem Sie Clients und Applikationsserver zusammenkleben können. Egal ob ein neues Standardanwendungssystem entsteht oder ob Sie zur Optimierung Ihrer individuellen Geschäftsprozesse Exchange und SharePoint mit Ihrem SAP-System »verheiraten« möchten – .NET wird Ihnen eine große Hilfe sein. Einen kurzen Überblick, wie dies geschieht, erhalten Sie im nächsten Abschnitt.

Ihre Meinung

Wie hat Ihnen das Openbook gefallen? Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback als E-Mail an kommunikation@rheinwerk-verlag.de.

Jetzt Buch bestellen

Jetzt Buch bestellen